媒體報導

聾健融合從「手」出發

U-Beat 雜誌

Date: 2011 年 4 月 3 日

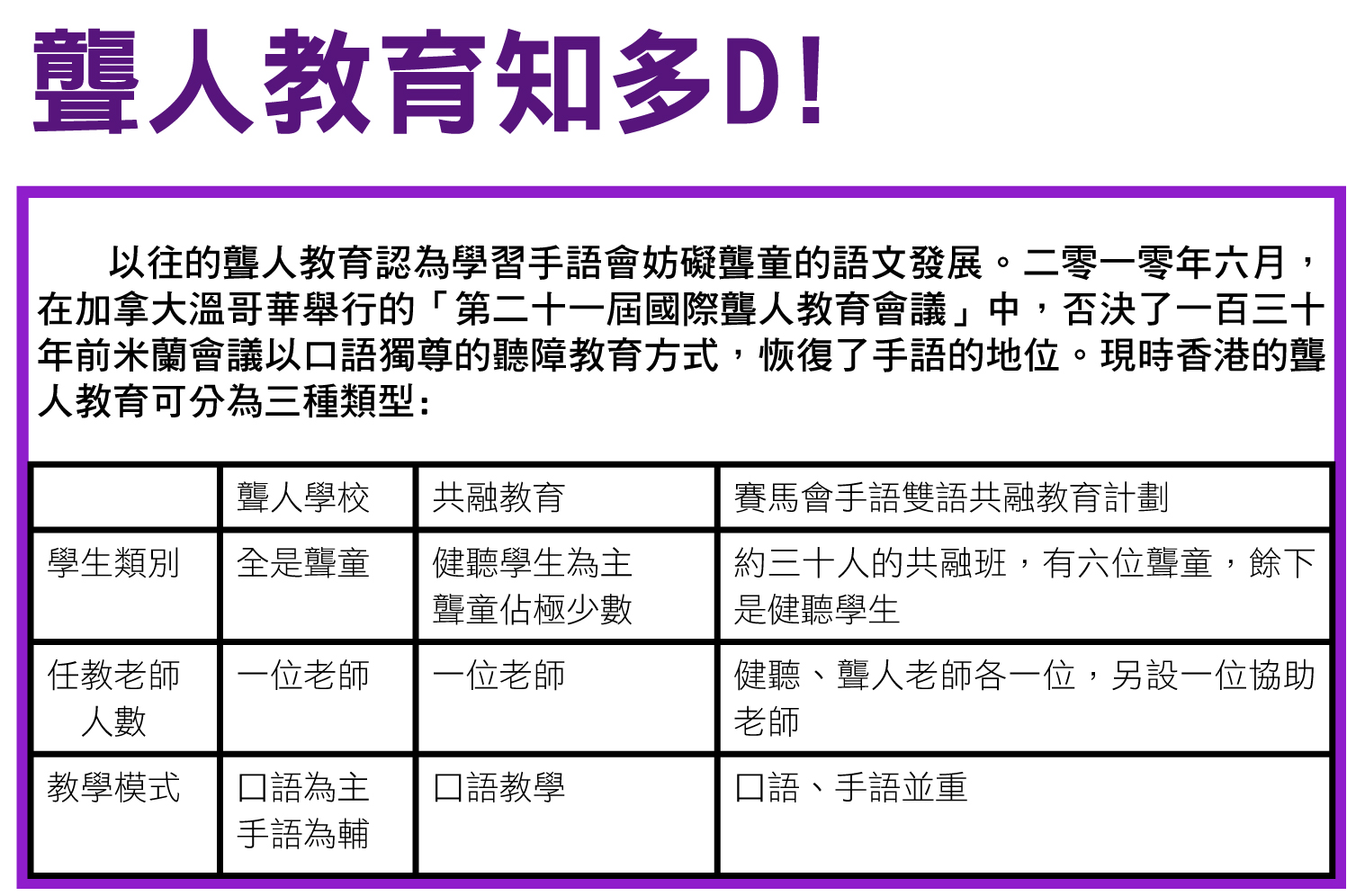

他們,外表與常人無異;他們,較沉默寡言;他們,較少受到社會關注。一直以來,香港的聽障學童只有兩個選擇:進入特殊學校或分散於各區主流學校。但無論哪一方也不重視手語教學模式,聾童只能跟隨大多數人以口語學習。

有小學和幼稚園就一反常規,試行「賽馬會手語雙語共融教育計劃」,把手語帶入主流學校教室,營造一個讓聾童和健聽學生在語言和學習上共融的教學環境。計劃將踏入第五年,學校更準備把計劃推展至中學。

香港中文大學手語及聾人研究中心於二零零六年獲香港賽馬會撥款,試行一個可讓聾生和健聽學生在語言和學習上共同受益的教育研究項目。這個項目為期七年,包括學前和小學部分。

本項目與香港平安福音堂幼稚園(牛頭角)及天主教香港教區九龍灣聖若翰天主教小學合作,在學校實行手語雙語共融教育計劃。

九龍灣聖若翰天主教小學,一個三十人的三年級課室內,其中六人是聾童,餘下二十四人是健聽學生,他們正一起上中文課學習「雖然…卻…」的語句。站在左邊的健聽老師用口語講解時,右邊的聾人老師即時打手語作「翻譯」。當電子熒幕上顯示:「雖然天氣寒冷,他卻沒有穿厚衣服」的造句時,學生們一邊喊「對﹗」,一邊打手語–舉起「大拇指」表示句子正確。部分聾童雖然喊不出聲音,但他們同樣讀出口形,非常投入。

此計劃從有特殊需要的學生遷就大部分學生,變成把手語帶入學校教室,同時以手語和口語授課,讓聾童用手語學習說話的同時,健聽的學生也能學習手語。

「融合教育」 紙上談兵

融合教育其實並非新鮮事。教育局早於一九九七年便已提出「全校參與融合教育」政策,讓有特殊教育需要的學生盡量入讀普通學校。其所指的「融合教育」是要選擇入讀普通學校的聾童跟隨主流,學習口語,從而融入社會。「賽馬會手語雙語共融教育計畫」項目經理姚勤敏指,現行融合教育的問題在於全校只有一、兩個不同年級的聾童,他們之間沒有互相支援:「學校老師留意不到他們的需要,課堂很難為一兩位聾童調節。」

在九龍灣聖若翰天主教小學任教的聾人老師宋良昇表示,他的一些在主流學校讀書的聾人朋友反映,由於四周都是健聽學生,學習說話較為困難,因而導致學業成績不好。他認為:「(政府)只是用一張紙寫下『融合教育』,就沒有理會,也沒有提供適切的教學協助。」

因察覺到現行的融合教育政策未能真正幫助聾童,中文大學手語及聾人研究中心總監鄧慧蘭,向香港賽馬會申請資助基金,並於二零零六年獲得近六千五百萬元撥款,分別在平安福音堂幼稚園(牛頭角)和九龍灣聖若翰天主教小學兩間學校試行為期七年的「賽馬會手語雙語共融教育計劃」。

初行計劃 困難重重

姚勤敏表示過程並不容易:「我們經常說這是一個神蹟」。九龍灣聖若翰天主教小學吳副校長也坦言「起初超過五成的老師都不贊成學校參與此計劃」,因擔心學校會變成特殊學校,但因為校長的堅持,學校最終參與了計劃。「校長是一位很熱心的人,她覺得這是她的使命,所以我們便參加了。」

當時,大部分健聽老師都不懂手語,於是學校便安排老師參加手語課程,學習基本手語與聾童溝通。

現為三甲班班主任的健聽老師姜婉雯指出﹕「有些詞彙對我們而言很容易,但對聾生卻很難,因為他們沒有聽過、手語也沒有學過。」如海膽、黑臉琵鷺和招潮蟹等名詞。姜老師續指由於沒有指定的手語動作,他們會一起以該物件的特徵來創造手語動作。她分享自己在教學初期不能意會那些詞語對聾童是困難,因此需要在備課時與聾人導師討論。

每堂的課堂前,聾人老師會先了解健聽老師的教學內容;同時,健聽老師亦會向聾人老師學習用手語詞語。

聾人老師宋良昇在教學的初期都經過一段磨合時期。他表示,與口語相比,打手語需要較多動作解釋,當健聽老師講解得太快時,他便會趕不上。不過無數的合作已培養出兩人的默契,現在每當他看到姜婉雯老師說得較快時,便會盡量把手語做快一點。

經過一年的經驗,姜婉雯老師分享道:「今年手語進步了,跟聾童學生變得相熟,會像朋友般和他們傾心事。例如他們會跟我說哪位同學討厭誰。」

聾、健學生同進步 成好友

很多聾童的家長都會有「學會手語就不會說話」的憂慮,因而抗拒用手語來學習。何蒨婷是嚴重深度的聽障學童。何太回想起女兒入讀九龍灣聖若翰天主教小學前﹕「女兒好像鳥哥一樣,聽到『你好』就說『你好』,但她根本不明白是什麼意思。」

蒨婷後來經介紹參加了該計劃,蒨婷的口語及讀寫能力逐步提高,成績不再是「滿江紅」。

共融班開始為聾童家長所接受的同時,亦受到健聽學生家長的歡迎。今年就讀四年級共融班的健聽學生翁鎂淇媽媽表示,初時因校風好而選讀九龍灣聖若翰天主教小學,後來發現原本好靜、缺乏自信、膽小、不敢與人溝通的鎂淇,與聾童相處後,變得主動,學會關懷他人,亦跟聾童成為了好友。鎂淇媽媽認為︰「有時不是健聽小朋友幫聾童,反而是聾童幫到健聽小朋友!」

靠心口一個「勇」字走下去路德會啟聾學校是現時本港唯一一間聾人學校,他們卻堅持以口語教學。因為聾童在主流社會裡,必須用口語溝通。吳育珍校長表示:「我校與聖若翰小學不同,主要以口語教學,手語只是輔助。」

本身有嚴重聽障的汪碧怡老師,在啟聾學校已任教四年。曾到九龍灣聖若翰天主教小學的共融班觀課的她指出,在聾人學校,是由一個老師負責以手語、口語同時教學,學生只需看一個人;而那邊學生則需要看兩個老師。

「我自己都是聽障,一邊要聽(健聽)老師說話,一邊要看手語老師,兩邊同時進行就會很辛苦。這是一個問題。」她續說﹕「不能肯定這個計劃是否可以一直陪他們(聾童)到新高中。(找人繼續)幫他們做手語翻譯?這是不可能的。所以我覺得在資源許可和小朋友有能力之下,應該多注重聾童口語的發展。」

「賽馬會手語雙語共融教育計畫」,將於二零一三年結束。屆時,九龍灣聖約翰天主教小學第一批參與計劃的聾童將會升讀中一。因此,中大手語及聾人研究中心希望把計劃推展至中學,讓現時正就讀小學的聾童得以繼續銜接。現階段研究中心和小學正積極聯絡多間中學。

要實行共融教育,需要投放更多的資源、資金。在尋找合作中學的同時,中大手語及聾人研究中心亦正爭取賽馬會的撥款資助,讓計劃能繼續下去。 面對二零一三年後的資源和中學銜接問題,蘇蘊珩校長說﹕「要怎樣行下去?簡單來說我們只靠心口一個勇字。」